賈思敏:保護好每個正直善良

人物介紹

賈思敏,一位希望能保護好每個正直善良的公民老師。在夜間部教書讓她看見自己的渺小,教書第三年,她發現自身狀態無法實現理想,因此決定離開,重新找回有能量的自己。

卸除老師的身份後,她既愧疚又鬆了一口氣,並重新學習怎麼自我照顧,透過自由潛水面對深層的恐懼,逐步獲得將人生打掉重練的勇氣。這一次,她選擇和自己站在一起。

儘管不再是別人眼中的好學生,但「出格」反而成為認識自己的契機

記得小時候哭鬧只要媽媽說:「唉唷羞羞臉!」我就覺得很丟臉。我不想要丟臉,就不哭了。就因為我這麼在乎別人眼光,所以從小到大我都把自己ㄍㄧㄥ到非常完美的狀態。

但我記得高三準備備審資料時,因為沒注意時間導致下課沒有準時去掃地。當時老師看到我就說:「你都不會羞愧嗎?」當下乖乖低頭被罵,但我非常受傷,覺得自己必須更努力做到沒有破綻,才不會被否定。

大學後,跟其他系學會合作人文電影節,我記得把活動宣傳單拿給老師時,老師那種「你現在是學生,搞這些幹嘛?」的眼神。

就連我的朋友都說他不想淪落到像我一樣。

但那是我這輩子第一次可以接受壞標籤貼在身上,因為那個壞標籤裡有我想要的價值——人文電影節對大學生是很有啟發的活動,它可以讓學生有很多的人文思考。

而我是被活動總召激勵的。他覺得知識應該免費讓所有人知道,而不是壟斷在少數人手裡。為了推動理想,他把自己活成公共財:「睡眠時間很少以外,可能隔天就跑去台東,下午再衝回台北。」他就是思考怎麼把自己的能量完全釋放給需要的地方,而沒有思考投入這麼多可以獲得什麼好處。

我曾做出一些像這樣「出格」的事,其實那個當下都會感到懊悔,但現在回頭看,是那些時候得以讓真正的我長出來。

走入夜間部的老師,扛不起學生的重量

大學畢業後我先到高中夜間部兼課,夜間部有原住民族、重返校園的中年婦女、籃球隊與棒球隊隊員,自閉症、學習障礙、情緒障礙的學生,以及隨時會從教室消失不見的飛行少年[1]。

這些少年偶爾會在我的限時動態現身,和「弟兄們」一起玩著酷炫的閃光裝置,在某個黑暗河堤、某個產業道路、某個我永遠找不到的社會角落。

學生曾邊嚼檳榔邊告訴我小時候常因吃不飽而吞報紙止飢,也曾在火拼後被對方人馬抓去堂口拿槍抵著頭要他下跪道歉。

當我聽到這樣的人生後,就會覺得我憑什麼要求他好好讀書?因為他已經承受了社會那麼多沉重的一面,他的人生一定有更多我們看不到的難關必須解決。

光是讓他們寫下一件想要改變的事情,就有學生笑著跟我說:「你想得太簡單了啦,沒有這麼容易的事情!」

他們明明才十六歲,可是我看到的是不斷凋零、對世界感到絕望的生命。我是老師,卻幫不了他們;就算他們願意信任我,我也很喜歡他們,但我沒辦法承受這一切在眼前發生:每天提心吊膽,不知道哪天走進教室又會發現誰消失不見。

我、還有我們的社會,沒能好好接住他們,那些無法即時接住他們的時刻總讓我非常自責,這件事對我而言太過沉重,沉重到我沒辦法待下去。

所以我選擇離開。

從日常掙扎切入人權議題,以課堂對話開啟同理思考

離開夜間部的愧疚感,讓我到後來的學校任教時,不斷想把底層的生存掙扎呈現給學生看。他們是有機會改變下個世代規則的人,我在想有沒有可能靠我自己一個人做不到的事,未來能在他們手中被改寫。

我曾跟學生分享,即使是26歲的現在,在車站看到街友(以下稱無家者)我還是不知道是否該幫他們、該怎麼幫他們。有次在車站,座位旁是一位理平頭的男性無家者,沒有拿手機、對面也沒有人,他卻一直跟某個人對話,後來我發現他的聲音是女生的聲音。

這讓我想起之前看過的無家者專題,有些看起來像男性的無家者其實是女性,她們會把自己的頭剃到像男生,甚至故意讓自己身上都是尿騷味,因為當她夠噁心的時候才不會有人想侵犯她。也因為女性無家者在街頭長期承受更多的心理壓力,導致很多女性無家者最後都變成精神疾病患者。

我意識到身旁就是這樣一位女性無家者。我很想為她做點什麼,所以假裝把我的太陽餅遺落在我們中間的空位上。後來跟學生討論這段故事時,我也提到這可能根本沒幫上忙,因為她可能認為那是旅客不慎遺落的太陽餅而選擇不吃。

學生後續也丟出不同想法,思考在這情境下怎麼做才能更好的拿捏「關心對方」跟「保護對方自尊」的界線。

類似這樣的課堂對話,讓他們開始困惑:「規則都是一般人訂定的,但一般人為什麼有資格替精神疾病患者發聲?」又或是他們會想主動分享課堂烹飪後的菜餚給無家者。

這些開始緊鎖的眉頭、開始行動的瞬間,讓我非常雞皮疙瘩,覺得好像有機會看到能讓更多人活下去的世界。

我覺得這是現代公民課很重要的價值:人權。

我們的公民課本不再講四維八德(禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平)讓許多人有蠻大的不安感,他們覺得這樣會讓下個世代變得非常沒有禮貌,甚至道德淪喪而具有攻擊性。

但現代公民課本教了更核心的「人權」,人權讓同理心一併浮上檯面,因為當我們意識到對方也有他內在的權利時,就會設想對方的感受,進而不允許自己或整個社會對他有任何形式的壓迫。這是人權的社會,人權提醒我們要放大人性。

全力關照外界,忽略失衡的內在

與第一志願男校相處的這三年,我也慢慢發現學生有自己的人生難題。

正因爲他們從小到大都是努力「拿滿分」的小孩,滿足外在期待已經成為他們的行動依據,聰明的腦袋使他們的職涯選項註定與社會期待綁在一起,社會對男子氣概的要求也使他們難以自在成為自己。

然而,關切自己的內心狀態不是他們成長過程中被鼓勵的事情,導致他們狀態失衡時難以鼓起勇氣向外求助。原生家庭、性別認同、人際互動、同儕輿論,看似小事都是關乎生命負重的大事;我曾差點因此失去我的學生。

除了盡力預防傷害,我更希望成為學生暫時的庇護所,讓他們知道在我面前可以完整坦承自己的樣子而不用擔心會被傷害。

然而,這三年我逐漸累積了一些職業傷害,直到我發現自己失去支撐學生的能力時,才意識到自己真的不太對勁了。我的狀態一糟糕之後,就沒有那麼多能量可以供給學生,因為我的根基已經垮掉了。

我知道自己不能留下來,因為我無法允許自己用如此匱乏與破敗的狀態從事理想的工作,這不僅對不起學生、也對不起從小到大夢想這份職業的自己,所以我必須離開。

我的行為像逃兵,但我沒有感覺自己是逃兵,因為我覺得逃兵是想逃離一個你痛恨的地方,可是我很喜歡這個地方;我的目的不是要逃離,我是要再回來。

就算我未來不當老師,我還是想讓這個社會有好的改變。

既愧疚又輕盈,從分裂與不穩定之中尋找解答

即使到現在,我還是對不再肩負起無數靈魂的責任而感到內疚,但這樣的人生真的輕盈好多。

我覺得我現在就是分裂的狀態:又想投身社會,又想過好自己的生活就好。我在十字路口,還沒有看到下一條路要怎麼走。我其實蠻珍惜這種分裂狀態的,我發現當我急著想要展現自己準備好的時候,常常是為了給一個交代,彷彿沒有把自己安置在穩定狀態就是不好的,但最近覺得如果我在不穩定中依然感到平靜快樂,那不就已經夠好夠圓滿了嗎?

我甚至覺得會不會這個不穩定就是答案——既重視自己的完滿同時又對這個社會有所虧欠,會不會我新的狀態就是在這兩件事情上找到平衡?我覺得刻意讓自己處於一個不穩定的狀態,有時候反而讓我自己的人生長出新的穩定。

幸福的人才有餘裕選擇善良,要求不幸福的人善良其實是二度傷害

我近期人生有個體悟是能夠善良的人是因為本身有受到善意的對待,他才知道怎麼對這個世界善良,所以善良的人其實很大的幸運來自他是環境的受惠者,他才有辦法選擇走善良這條路。

從小我覺得我的人生是走向善良的道路,可是長大後我很明確知道有段時間我是對世界充滿惡意的。當時我承受非常多負面的對待,覺得太不公平了為什麼只有我遭遇這一切?為什麼這個世界還可以好好運轉?那時候內心負能量已經滿到只要有機會就想釋放。印象很深刻自己甚至莫名其妙對一個查票員發脾氣,直到那時我才發覺自己已經在對世界進行無差別攻擊。[2]

經歷那段低潮後,我突然可以理解為什麼人想要做壞事,他們的人生一定遭遇非常非常多不友善的對待,才會有這麼多的攻擊性累積在身上,然後這攻擊性累積在身上只有兩個出路:反噬自己,或是回報給這個社會。所以他釋放出來的攻擊性其實是反映這個世界對他造成多少的攻擊,而他只是想取得內心的平衡。

我剛剛說反噬自己的概念是他承受那麼多外在攻擊一定會有反作用力。那個力量要有宣洩出口,他不想要攻擊別人,所以就攻擊自己,所以那個反噬指的是當反作用力無處宣洩就會變成自我傷害。

我不覺得那是善良,因為他不善良地對待自己。

因此,不管是往外攻擊社會還是對內攻擊自己,會有這樣的攻擊性都是源於這個人承受了非常多外界給他的惡意,而我們還要求他善良其實是很殘酷的事情,因為這個社會並沒有用善良的方式對待他。

我不會直接認定他就是壞人,而是理解為什麼他變成那個樣子。我覺得成為加害者之前,他已經先成為這個社會的受害者了,他可能覺得整個世界都在傷害他而且沒有人伸出援手,他是一個被世界拋下來的人,他無法對世界有愛。

所以我覺得「善良是一種選擇」以某個角度來說是有點太過幸福的講法。幸福的人才有餘裕選擇善良,對於沒有被善意對待過的人還要求他善良,其實是一種勒贖,反而造成二度傷害。

Q&A

Q1:你認為先對自己善良才有能量去繼續善待別人,對嗎?

我自己會贊同這個說法,只是應該說當這個人本身所處環境是友善的時候,他就可以不用顧慮自己專心地對別人好,因為他的自我已經被好好對待了;可是當他的環境很惡劣對待他的時候,他必須先把能量與注意力放在自己身上,因為他的自我還沒有穩固,所以他一定要先對自己好,等到他跟自己取得平衡後再去對別人好。

Q2:接下來一年有沒有想實現哪些目標?

我想去陪外公外婆,這是我放在心裡面沒有實踐的事情。我好像一直都有理由來阻擋我做這件事情,我自己知道這些阻擋會讓我後悔,也知道這些延遲未來一定會讓我後悔。

這一年來看到外公外婆的身體以肉眼可見的速度快速老化,以前會覺得等工作穩定再來好好孝敬長輩,可是我覺得我好像追不上他們老去的速度了。我昨天才夢到我外公過世了,我非常難過,覺得是我的人生提醒我真的要珍惜最後這段時間了。

Q3:潛水[3]對你的意義是什麼,當初為什麼會接觸這個項目呢?

去年低潮期時讀到一篇文章,裡面有句話帶給我很大的療癒感:「呼吸在海下如此重要,讓我放下以為必須一直回應的外界。」後來到長灘島旅行時,這句話不斷浮現腦海,也讓我決定報名當地台灣潛店的潛水體驗,從此愛上潛進深海的感覺,回台之後便火速報名各類潛水證照課程。

「把自己丟進海下這片內太空,無形中也給自己從外太空觀看這一生的機會,因為在海中如何浮沉,都反映了與自己的關係。」我自認是很自信勇敢的人,但拿掉氧氣瓶後我只能死命驚恐踢蛙鞋才不會吃到海水。

當時我的教練淡定張開嘴,把半顆頭埋進海中、漱口水般玩弄嘴裡的水,再浮出水面一口吐掉,並對我說:「不用害怕啊,你看,就算整個嘴巴都是海水,你沒有吞下去,就什麼事都不會發生。」

當下聽到這句話我紅了眼框,從小到大,我學會了一堆與吞忍相關的概念,卻從沒有人說過我其實可以不用一口全吞下。那一刻,我開始學會為自己建立防護罩,決定不再讓自己被日子唏哩呼嚕地隨意輾過。

自潛也讓我學會深層的關心自己。若用一句話描述自潛,大概就是「放鬆的往生命極限推進」,在那樣命懸一線的處境要全然放鬆其實是非常違反人性的,而為了做到這件事,我必須全神貫注,反覆確認自己的身心狀態:「我準備好了嗎?我相信自己的身體做得到嗎?還是要臣服於我對未知的恐懼?」

這些瞬間,總會非常赤裸的看見自己的意志如何與脆弱拉拔,也非常清楚看見兩個分裂的自己:一個依賴規範、謹小慎微的自己,以及一個依賴直覺、冒險犯難的自己。

這也為我後續決定是否轉職帶來連鎖效應,後來我的日記寫道:「『留得青山在,不怕沒柴燒。』妳想留住青山嗎。留住青山,妳就跳不進大海。」兩個分裂的自己依舊持續拉扯,但我已經學會聆聽自己的感受[4],而非聆聽世俗標準的聲音。

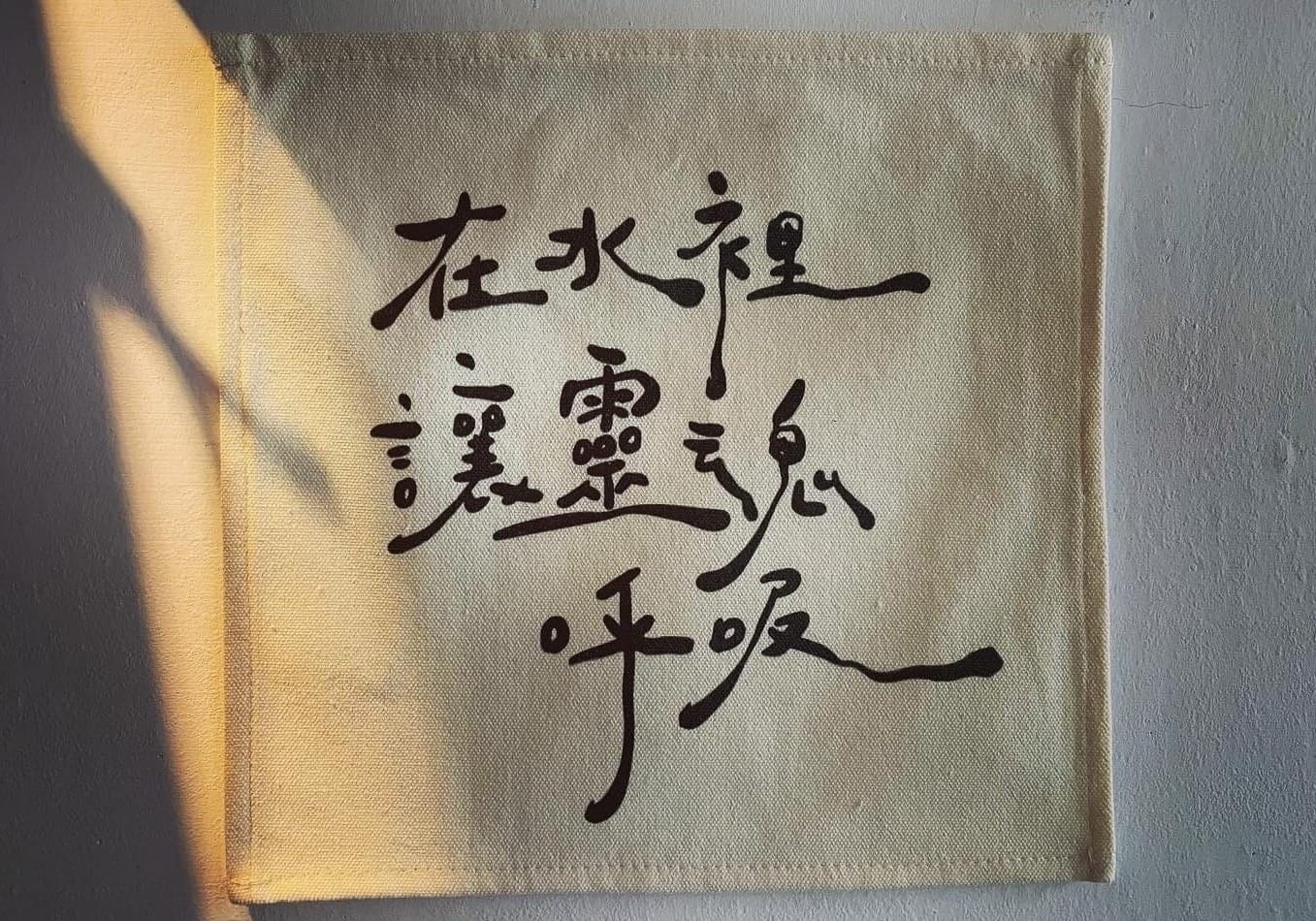

正如同我上課的潛店掛布所寫的這句話,自潛對我的意義是「在水裡讓靈魂呼吸」,它提供了超越陸地的視野,幫助我壯大自己的內心。而我唯一要做的努力就是對自己放心。

[1] 這裡原本的詞彙是「非行少年」——觸犯刑罰法律、或是有觸犯刑罰法律之虞的少年(十二歲以上未滿十八歲);文中寫成「飛行少年」,是因為受訪者認為這些少年人生仍有機會重新開始、重新飛翔。

參考資料:https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-96-58176-56f63-1.html

[2] 當時有點像被仇恨填滿,導致失去理性判斷,純粹想要攻擊別人。

[3] 潛水可分成「水肺潛水」(深潛)與「自由潛水」(自潛),前者提供許多輔助設備如氧氣瓶協助潛水者進行水下活動;後者會拿掉氧氣瓶,也因此身上裝備輕便,讓潛水者得以自由行動。

[4] 雖然當時還在掙扎要不要回到原本的教師職業,但心裡已經冒出聲音:「我其實有更想要選擇的世界。」

文章照片皆由賈思敏提供